为何人类大多吃食草动物的肉,却很少吃食肉动(2)

【作 者】:网站采编

【关键词】:

【摘 要】:投入与产出 而另一部分,其实人类也是会养殖部分杂食性动物,但是对纯肉食性的动物,人们就不会考虑养殖了。 按照食物链的能量流动来计算,一般食

投入与产出

而另一部分,其实人类也是会养殖部分杂食性动物,但是对纯肉食性的动物,人们就不会考虑养殖了。

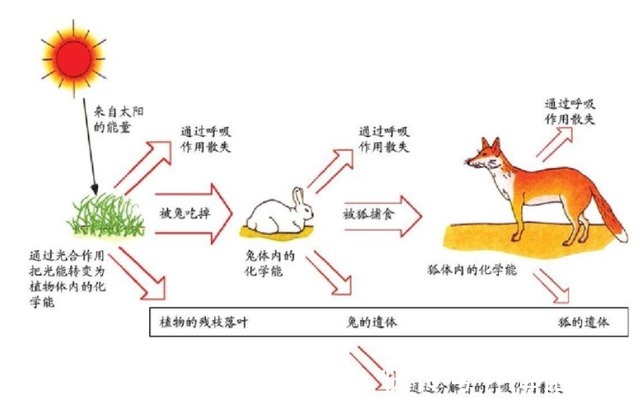

按照食物链的能量流动来计算,一般食物链当中各层级之间能量传递的效率是百分之十到百分之二十。而且食物链的能量流动还遵循这样一个特点:单向流动,逐级递减。

打个比方,假如我们有1000公斤的草,可能养活的羊只能产出100公斤的羊肉,而如果我们想养殖肉食性动物的话,这一百公斤的羊肉可能被狼吃掉之后只能给狼长10公斤的肉。

而这个投入与产出比是完全不合理的。所以说“性价比”太低的情况下,人们也不会选择养殖肉食性的动物。相对而言,养殖食草类动物的话就比较符合我们的饲养目的了。

如果我们选择养殖食草类动物的话,食草类动物的食物一般都是我们比较容易并且不需要太大的成本就可以获得的资源,比如说草料或者淀粉类的食物。

而草料正好也是我们人类并不会直接食用的食物,所以说用于饲养动物的话相对来说要经济实惠一点。人们之所以可以大规模饲养食草类动物,有很大一部分原因也是因为食草类动物的繁殖能力较强,并且繁殖率高。

一般来说食草类动物都是习惯于群居生活的,一方面来说也利于人类饲养。而食肉类动物大多数是群居,由于其食肉的特点,如果让他们群居的话可能还会“骨肉相残”,所以在饲养过程当中难度也增加了。

从另一方面来说,食草类动物的肠胃一般都比较发达,并且例如牛等动物还常常具有重复吸收的习惯,所以说它们吃进去的饲料可以很大程度的转化为肉,这样也提高了产肉比。

肉食动物的肉可能不安全

我们人体每日需要摄入的肉类作用是用来补充优质的蛋白质和适量的脂肪,这些不仅可以促进正常的人体发育,对于整个人体的代谢都有着很大的利处。

而在远古时期依靠打猎为生的人类,肉食的来源全靠是否能够捕猎到动物。所以说在一些时期,比如说动物进行冬眠了之后,捕猎的难度加强,就导致人们没办法合理的补充丰富的肉食。

所以甚至有一些时候,人类会吃腐肉。但是腐肉当中含有一些病菌以及微生物,以人类的消化系统是很难抵挡这种病原体的侵袭的,很容易使人类患上疾病。

但是狮子或者是老虎,由于它们的肠胃都有着极强的消化能力,并且胃里面有强胃酸保驾护航,所以说哪怕食用了含有病菌的肉,狮子和老虎也极少生病。

但是一旦撕咬了这些腐肉,病毒以及其他的致病因子很有可能残留在动物的口腔或者牙齿当中,如果误伤了人类的话,就极易导致病毒的传播。

并且根据人类的经验,一般食肉类动物不仅数量较少,并且就算是成功被人类捕获,由于其生长的周期较长,并且常常进行捕猎等运动,导致其口感也并不好。

因为肉食动物普遍肌肉纤维较粗,所以说相对来说食用起来的口感可能就不佳。并且如果和以植物为食的食草性动物来说,肉食性动物如果作为供肉源的话安全系数也没有食草性动物的安全性高。

这主要是因为在自然界当中,植物类的病毒很少可以传染到动物的身上,所以说相较于使用食肉性动物的肉来说,还是食用食草性动物相对要安全一点。

而且人类已经驯养了鸡鸭等将近千年,而且作为全球都较为常见的畜牧类,各国对于肉类的检疫防疫措施都较为严格并且通用,所以说,食用起来相对也比较令人放心。

少吃食肉动物是多方“比较”的结果

在人类的进化历程当中,我们的祖先从一片混沌当中摸索出了适宜我们人体结构与功能的生存方式,从赤手空拳的捕猎到渐渐学会了制造工具,从茹毛饮血到逐渐学会了燃起篝火。

在凶猛的野兽和贫瘠的土壤当中挖取自己所需的养分,在浩渺荒芜的大地当中经过数千万年的进化,直到成为地球生物链的顶端存在。

在并不发达的古代,人们已经可以利用长期的经验和总结去适应且逐渐地摸索着前行了。至于为什么人类会选择饲养以及倾向于食用食草类动物,我想也是由智慧的古人经过长期摸索而进行的选择。

文章来源:《中国草食动物科学》 网址: http://www.zgcsdwkxzz.cn/zonghexinwen/2021/1228/394.html